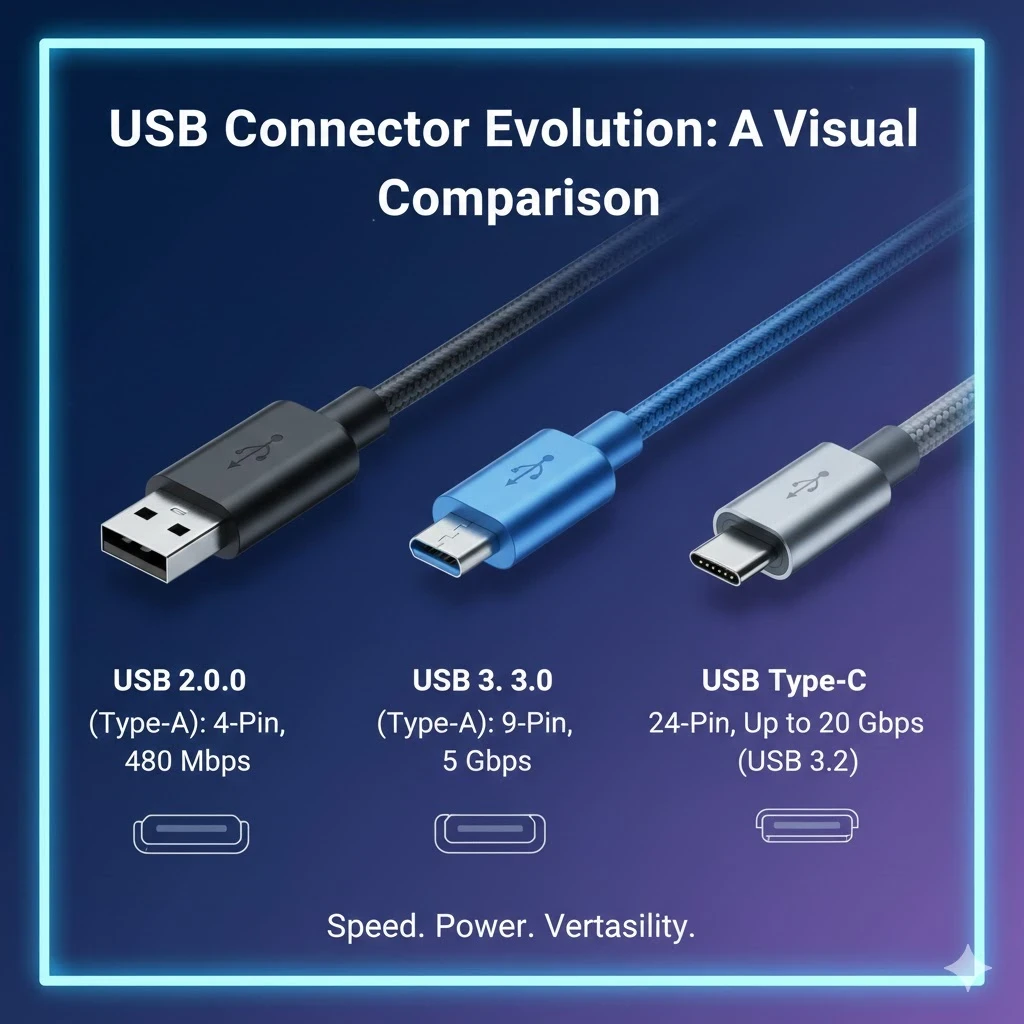

USB 2.0에서 USB 3.0으로 개선되고 이제는 USB Type-C가 표준이 되어가는 과정이네요. 앞 뒤 구분이 없고 고용량 충전부터 노트북에서는 허브를 통해 외부 고 해상도 모니터 출력 및 다양한 기기를 쉽게 지원하는 환경이라서 좋아지고 있네요. 제 컴퓨터는 5년이 지난 데스크탑이라서 Type-C 포트가 없어 아쉽네요.

익숙한 불편함이 사라진 자리

오랫동안 우리는 단자를 끼우기 전 방향을 확인하는 행위에 익숙해져 있었습니다. 직사각형 모양의 USB-A 규격은 늘 한 번에 들어맞지 않는 작은 번거로움을 동반하곤 했습니다. 하지만 어느 순간부터 우리 곁에 다가온 USB Type-C는 이러한 방향의 제약을 무너뜨렸습니다. 타원형의 매끄러운 디자인은 위아래의 구분을 지웠고, 이는 단순히 편의성을 높인 것을 넘어 연결이라는 행위 자체를 더 유연하게 만든 변화로 보입니다.

규격의 통합이 그려내는 선의 간결함

기기가 얇아지고 정교해짐에 따라 내부 공간의 효율성은 제조사들에게 중요한 과제가 된 듯합니다. 과거에는 충전을 위한 단자와 데이터를 옮기기 위한 단자, 화면을 출력하기 위한 단자가 제각기 자리를 차지하고 있었습니다. Type-C는 이 모든 역할을 하나의 통로로 집약하는 흐름을 보여줍니다. 스마트폰부터 고성능 노트북에 이르기까지 동일한 규격을 공유하게 된 것은, 수많은 종류의 케이블을 챙겨야 했던 과거의 풍경을 조금씩 지워가는 과정이라 해석됩니다.

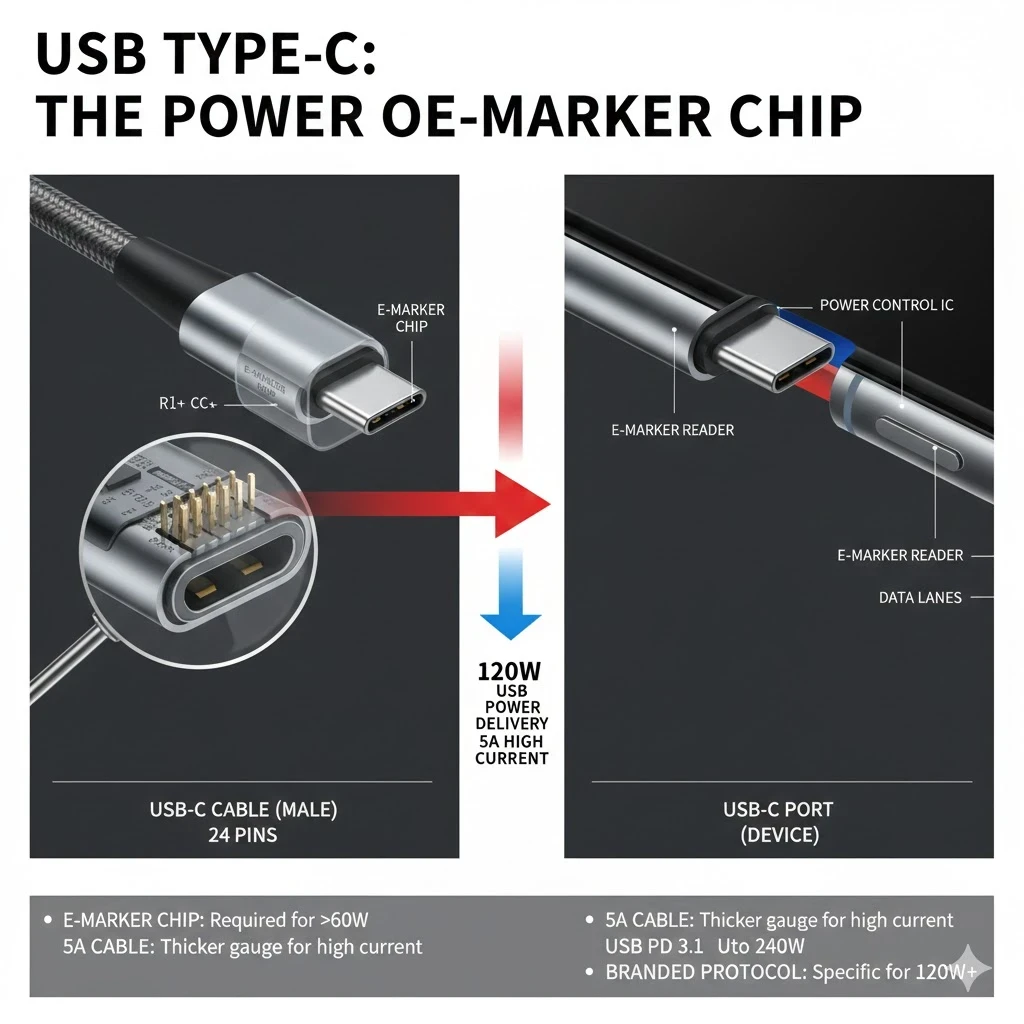

성능의 진화와 보이지 않는 약속

겉으로 보이는 모양은 같을지라도 그 내부를 흐르는 힘과 속도는 이전과 비교할 수 없을 만큼 깊어졌습니다. USB Power Delivery 기술을 통해 스마트폰을 넘어 전력 소모가 큰 노트북까지 감당하는 모습은 규격의 확장이 어디까지 닿아 있는지를 가늠케 합니다. 또한 초당 수십 기가바이트의 데이터를 실어 나르는 속도는 물리적인 연결이 무선 기술만큼이나, 혹은 그보다 더 견고하게 진화하고 있음을 시사하는 듯합니다.

혼란을 지나 표준으로 향하는 발걸음

USB 3.2나 Gen이라는 복잡한 명칭들이 사용자들에게 다소 혼란을 주기도 했지만, 결국 기술의 지향점은 명확해 보입니다. 유럽을 시작으로 전 세계가 충전 단자의 표준화를 법제화하는 움직임은 환경적 측면과 사용자 편의를 동시에 고려한 합의의 결과로 느껴집니다. 하나의 케이블로 일상의 모든 디지털 기기를 연결할 수 있는 시대는 이미 우리 곁에 깊숙이 들어와 있으며, 이러한 흐름은 당분간 변함없이 이어질 것으로 생각됩니다.

내일을 준비하는 연결의 태도

단순히 구멍의 모양이 바뀐 것이 아니라 우리가 기술을 대하는 방식이 변하고 있습니다. 더 이상 전용 어댑터를 찾지 않아도 되고, 포트의 개수가 적어도 허브를 통해 무한한 확장성을 경험하는 일은 이제 일상이 되었습니다. 기술이 고도화될수록 복잡함은 내부로 숨고 겉은 더 단순해지는 경향을 띠는데, USB Type-C는 그러한 기술 철학을 가장 잘 대변하는 상징적인 규격이 아닐까 하는 생각이 듭니다.